Quantenschaltkreise aus exotischen Nanoröhren

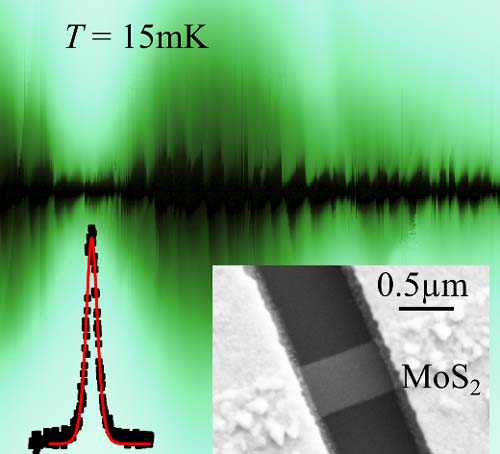

(Foto: © Dr. Andreas K. Hüttel, Universität Regensburg)Molybdändisulfid MoS2 ist ein bahnbrechendes Material für elektronische Miniaturisierung. Als zweidimensionale Schicht ähnlich zu Graphen ist es ein hervorragender Halbleiter, der sogar unter den richtigen Bedingungen intrinsisch supraleitend werden kann. Damit ist es keine große Überraschung, dass Science-Fiction-Autoren schon seit Jahren über „Molycircuits“, fiktionale Computerchips aus MoS2, spekulieren – und dass Physiker und Ingenieure großen Aufwand in die Erforschung dieses Materials investieren.

(Foto: © Dr. Andreas K. Hüttel, Universität Regensburg)Molybdändisulfid MoS2 ist ein bahnbrechendes Material für elektronische Miniaturisierung. Als zweidimensionale Schicht ähnlich zu Graphen ist es ein hervorragender Halbleiter, der sogar unter den richtigen Bedingungen intrinsisch supraleitend werden kann. Damit ist es keine große Überraschung, dass Science-Fiction-Autoren schon seit Jahren über „Molycircuits“, fiktionale Computerchips aus MoS2, spekulieren – und dass Physiker und Ingenieure großen Aufwand in die Erforschung dieses Materials investieren.„An der Universität Regensburg haben wir langjährige Erfahrung mit der Charakterisierung von Quantenmaterialien bei ultratiefen Temperaturen – insbesondere auch von Kohlenstoff-Nanoröhren, röhrenartigen Makromolekülen, die aus reinem Kohlenstoff bestehen. Damit war es ein natürlicher nächster Schritt, nun MoS2 und seine faszinierenden Eigenschaften zu untersuchen,“ so PD Dr. Andreas K. Hüttel, Leiter der Forschungsgruppe „Nanoröhren-Elektronik und Nanomechanik“ an der Universität Regensburg.

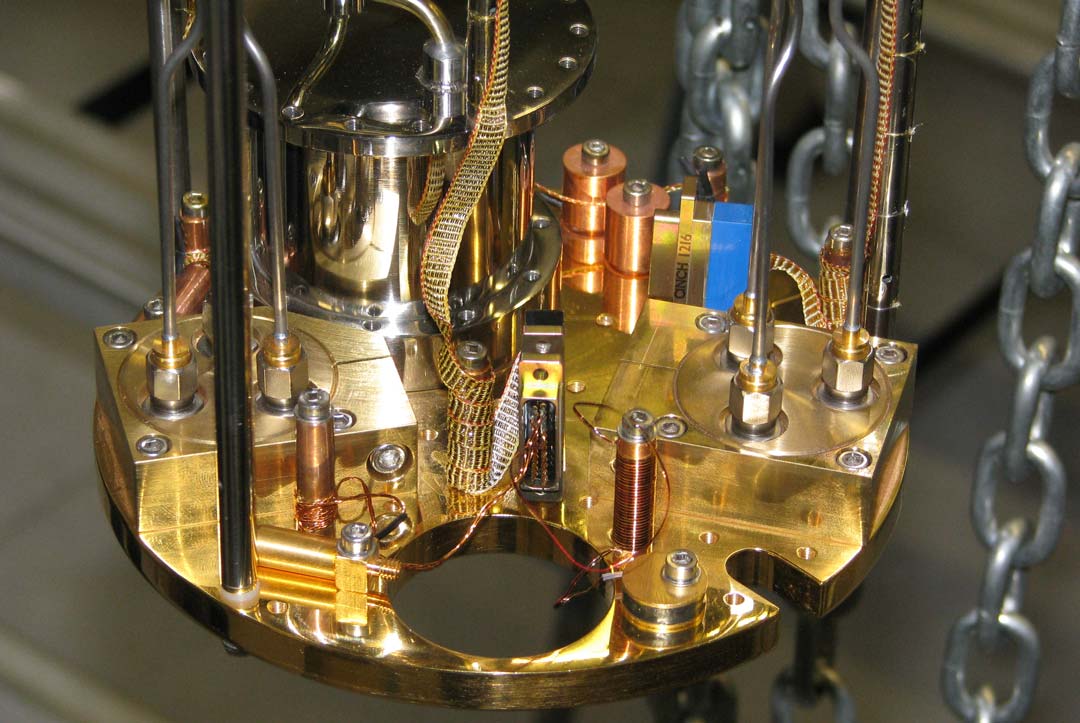

Ultratieftemperatur-Kryostat mit Thermometern und Verkabelung (Foto: © Dr. Andreas K. Hüttel, Universität Regensburg)

Ultratieftemperatur-Kryostat mit Thermometern und Verkabelung (Foto: © Dr. Andreas K. Hüttel, Universität Regensburg)In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Maja Remškar, Jožef Stefan Institut Ljubljana, Expertin für das kristalline Wachstum derartiger Stoffe, begann seine Arbeitsgruppe die Entwicklung von Chipelementen basierend auf MoS2-Nanoröhren.

„Bei MoS2 ist das Erreichen diskreter Quantenzustände, wie man sie für Qubits und Quantencomputer braucht, mit flachen Materialflocken auf einer Chipoberfläche ziemlich schwierig. Genau deshalb interessieren wir uns für diese exotischen Nanoröhren aus MoS2. Die Nanoröhren können defekt- und kontaminationsfrei gewachsen werden, mit minimalen Durchmessern von ~20nm – und dadurch erhält man automatisch die kleinen Strukturabmessungen, die für Quanteneffekte nötig sind.“

„Bei MoS2 ist das Erreichen diskreter Quantenzustände, wie man sie für Qubits und Quantencomputer braucht, mit flachen Materialflocken auf einer Chipoberfläche ziemlich schwierig. Genau deshalb interessieren wir uns für diese exotischen Nanoröhren aus MoS2. Die Nanoröhren können defekt- und kontaminationsfrei gewachsen werden, mit minimalen Durchmessern von ~20nm – und dadurch erhält man automatisch die kleinen Strukturabmessungen, die für Quanteneffekte nötig sind.“

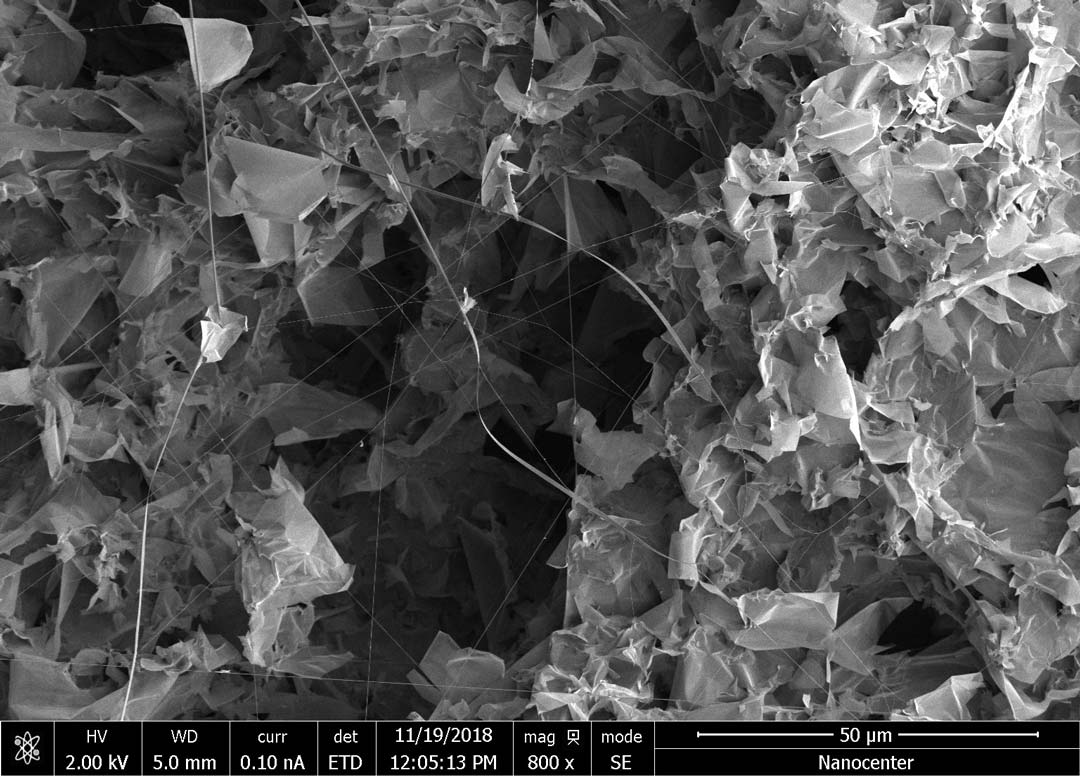

Elektronenmikroskop-Bild von MoS2-Nanomaterial, mit Flocken, Bändern, und Nanoröhren (Foto: © Dr. Luka Pirker, Jožef Stefan Institut Ljubljana)

Elektronenmikroskop-Bild von MoS2-Nanomaterial, mit Flocken, Bändern, und Nanoröhren (Foto: © Dr. Luka Pirker, Jožef Stefan Institut Ljubljana)Die anfängliche Herausforderung war es, guten metallischen Kontakt zu den Nanostrukturen zu erreichen. Metalle, mit denen sich dies bei Raumtemperatur realisieren lässt, reagieren typischerweise mit der MoS2-Oberfläche und zerstören dadurch den Kristall – ein Problem, das gleichermaßen „flache“ MoS2-Flocken betrifft, für Nanoröhren mit ihren kleinen Oberflächen und Querschnitten jedoch um so kritischer ist. „Jetzt können wir endlich Strukturen herstellen, die selbst bei den tiefen Temperaturen, wie man sie typischerweise für elektronische Quanteneffekte und Quantencomputer braucht, gut elektrisch leitend sind, und in denen das Molybdändisulfid intakt bleibt,“ so Dr. Hüttel.

Und das ist noch nicht alles – die Vorteile der Nanoröhren zeigten sich sofort. „Bis jetzt haben wir aus praktischen Gründen relativ große Nanoröhren und -bänder verwendet. Trotzdem konnten wir aber zeigen, dass in unserem Tieftemperaturmessplatz bei Temperaturen unter 0.1K Strom durch diskrete elektronische Quantenzustände fließt – und das ist ein großer Schritt hin zu kontrollierbaren Qubits in MoS2.“

Und das ist noch nicht alles – die Vorteile der Nanoröhren zeigten sich sofort. „Bis jetzt haben wir aus praktischen Gründen relativ große Nanoröhren und -bänder verwendet. Trotzdem konnten wir aber zeigen, dass in unserem Tieftemperaturmessplatz bei Temperaturen unter 0.1K Strom durch diskrete elektronische Quantenzustände fließt – und das ist ein großer Schritt hin zu kontrollierbaren Qubits in MoS2.“

Originalpublikation:

“Non-Destructive Low-Temperature Contacts to MoS2 Nanoribbon and Nanotube Quantum Dots"

Robin T. K. Schock, Jonathan Neuwald, Wolfgang Möckel, Matthias Kronseder, Luka Pirker, Maja Remškar, und Andreas K. Hüttel; Advanced Materials, doi:10.1002/adma.202209333 (2023)

Robin T. K. Schock, Jonathan Neuwald, Wolfgang Möckel, Matthias Kronseder, Luka Pirker, Maja Remškar, und Andreas K. Hüttel; Advanced Materials, doi:10.1002/adma.202209333 (2023)

Universität Regensburg

Kommunikation & Marketing

Universitätsstraße 31

93053 Regensburg

Kommunikation & Marketing

Universitätsstraße 31

93053 Regensburg