Zukunftswerkstatt des ACE – bayerische Ehrenamtliche sammeln Ideen für die Mobilität von morgen

Am Samstag war die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Aures zu Gast und diskutierte die in Bayern mit den Ehrenamtlichen des ACE (Foto: Hildebrand/ACE)

Am Samstag war die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Aures zu Gast und diskutierte die in Bayern mit den Ehrenamtlichen des ACE (Foto: Hildebrand/ACE) Am Samstag war die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Aures zu Gast und diskutierte die in Bayern mit den Ehrenamtlichen des ACE (Foto: Hildebrand/ACE)

Am Samstag war die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Aures zu Gast und diskutierte die in Bayern mit den Ehrenamtlichen des ACE (Foto: Hildebrand/ACE) HWK-Präsident Dr. Georg Haber (Foto: Foto Graggo)„Wir kritisieren das Vorgehen der Regierung angesichts der sich aktuell zuspitzenden Energiekrise aufs Schärfste. Mit Blick auf die geplanten Entlastungen appellieren wir an die politisch Verantwortlichen eindringlich: Vergesst unsere regionalen Handwerksbetriebe nicht! Immerhin waren es unsere kleinen und mittelständischen Betriebe, die während der Pandemie die Region am Laufen gehalten haben, die die Nahversorgung der Region gesichert und gleichzeitig Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten haben. Diese Aufgaben nimmt das heimische Handwerk nach wie vor sehr ernst, doch dem kann es nur weiter nachkommen, wenn es statt warmer Worte endlich handfeste Entlastungen erwarten darf, die es dringendst braucht. Tagtäglich erreichen uns Anrufe, verzweifelte Betriebsinhaber schildern ihre Situation als dramatisch. Diese Hilferufe tragen wir im Sinne der Interessenvertretung an die politisch Verantwortlichen weiter, wir warnen und mahnen, doch wie wenig die Not unserer Betriebe die Regierung kümmert, zeigt sich aktuell deutlicher denn je: In keinem der inzwischen drei Entlastungspaketen kommt auch nur das Wort „Handwerk“ vor. Im aktuell dritten Paket werden zumindest einmal „kleine und mittelständische Unternehmen“ erwähnt, für die nun wie bei privaten Haushalten die „Strompreisbremse mit Entlastungswirkung“ greift, wenn sie denn einen Versorgertarif haben, doch das reicht bei weitem nicht aus. Deshalb stellen wir nochmals und in aller Deutlichkeit klar, was das Handwerk wirklich braucht: Kurzfristig gesehen benötigen unsere Betriebe eine Energiepreisbremse auf Ebene des Großhandels und direkte Härtefallhilfen. Besagte Maßnahmen müssen ohne Umwege bei unseren Betrieben ankommen. Außerdem muss bei einer möglichen Rationierung der Energieversorgung dem Handwerk – als enorm wichtiges Mitglied der Wertschöpfungskette – ausreichend Rechnung getragen werden. Langfristig gesehen fordern wir, die Energiepolitik völlig neu zu überdenken und die Abhängigkeit von anderen Staaten konsequent zu reduzieren, sowie die Liefer- und Wertschöpfungsketten zu diversifizieren und damit flexibler zu machen. In puncto Fotovoltaik gilt es die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen und zu entbürokratisieren. Des Weiteren müssen regulatorische Rahmenbedingungen, beispielsweise mit Blick auf Fotovoltaik und Wärmepumpen, überprüft und angepasst werden. Sollten diese Maßnahmen nicht schnellstmöglich beschlossen und umgesetzt werden, hat das was da auf uns zurollt das Potenzial diese Gesellschaft noch weiter zu spalten. Ganz abgesehen davon ist die Tatsache, dass die Politik das Handwerk bei ihren Entlastungen nicht genügend berücksichtigt, jetzt schon ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die mit viel Herzblut maßgeblich zum Wohlstand unserer Region mit beigetragen haben.“

HWK-Präsident Dr. Georg Haber (Foto: Foto Graggo)„Wir kritisieren das Vorgehen der Regierung angesichts der sich aktuell zuspitzenden Energiekrise aufs Schärfste. Mit Blick auf die geplanten Entlastungen appellieren wir an die politisch Verantwortlichen eindringlich: Vergesst unsere regionalen Handwerksbetriebe nicht! Immerhin waren es unsere kleinen und mittelständischen Betriebe, die während der Pandemie die Region am Laufen gehalten haben, die die Nahversorgung der Region gesichert und gleichzeitig Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten haben. Diese Aufgaben nimmt das heimische Handwerk nach wie vor sehr ernst, doch dem kann es nur weiter nachkommen, wenn es statt warmer Worte endlich handfeste Entlastungen erwarten darf, die es dringendst braucht. Tagtäglich erreichen uns Anrufe, verzweifelte Betriebsinhaber schildern ihre Situation als dramatisch. Diese Hilferufe tragen wir im Sinne der Interessenvertretung an die politisch Verantwortlichen weiter, wir warnen und mahnen, doch wie wenig die Not unserer Betriebe die Regierung kümmert, zeigt sich aktuell deutlicher denn je: In keinem der inzwischen drei Entlastungspaketen kommt auch nur das Wort „Handwerk“ vor. Im aktuell dritten Paket werden zumindest einmal „kleine und mittelständische Unternehmen“ erwähnt, für die nun wie bei privaten Haushalten die „Strompreisbremse mit Entlastungswirkung“ greift, wenn sie denn einen Versorgertarif haben, doch das reicht bei weitem nicht aus. Deshalb stellen wir nochmals und in aller Deutlichkeit klar, was das Handwerk wirklich braucht: Kurzfristig gesehen benötigen unsere Betriebe eine Energiepreisbremse auf Ebene des Großhandels und direkte Härtefallhilfen. Besagte Maßnahmen müssen ohne Umwege bei unseren Betrieben ankommen. Außerdem muss bei einer möglichen Rationierung der Energieversorgung dem Handwerk – als enorm wichtiges Mitglied der Wertschöpfungskette – ausreichend Rechnung getragen werden. Langfristig gesehen fordern wir, die Energiepolitik völlig neu zu überdenken und die Abhängigkeit von anderen Staaten konsequent zu reduzieren, sowie die Liefer- und Wertschöpfungsketten zu diversifizieren und damit flexibler zu machen. In puncto Fotovoltaik gilt es die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen und zu entbürokratisieren. Des Weiteren müssen regulatorische Rahmenbedingungen, beispielsweise mit Blick auf Fotovoltaik und Wärmepumpen, überprüft und angepasst werden. Sollten diese Maßnahmen nicht schnellstmöglich beschlossen und umgesetzt werden, hat das was da auf uns zurollt das Potenzial diese Gesellschaft noch weiter zu spalten. Ganz abgesehen davon ist die Tatsache, dass die Politik das Handwerk bei ihren Entlastungen nicht genügend berücksichtigt, jetzt schon ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die mit viel Herzblut maßgeblich zum Wohlstand unserer Region mit beigetragen haben.“ Gewöhnliche Grasnelke (Armeria maritima) (Foto/Grafik: Stiftung für Mensch und Umwelt)Betrachten wir die Gewöhnliche Grasnelke mit ihren zartrosa Blüten, ahnen wir nicht, was diese Pflanze alles wegstecken kann: Sie verträgt Salz und sogar Schwermetalle aus dem Boden. Eine ihrer Unterarten wächst sogar bevorzugt dort, wo die Menschen früher Erz abbauten. Wie zäh sie ist, zeigt sie auch mit ihrer Blüte, denn sie entfaltet sich auch noch spät im Jahr – im Oktober.

Gewöhnliche Grasnelke (Armeria maritima) (Foto/Grafik: Stiftung für Mensch und Umwelt)Betrachten wir die Gewöhnliche Grasnelke mit ihren zartrosa Blüten, ahnen wir nicht, was diese Pflanze alles wegstecken kann: Sie verträgt Salz und sogar Schwermetalle aus dem Boden. Eine ihrer Unterarten wächst sogar bevorzugt dort, wo die Menschen früher Erz abbauten. Wie zäh sie ist, zeigt sie auch mit ihrer Blüte, denn sie entfaltet sich auch noch spät im Jahr – im Oktober. Beratung zu möglichen Stipendien für ein Studium bietet der "Elternkompass" an (Foto: Regina Sablotny/sdw)

Beratung zu möglichen Stipendien für ein Studium bietet der "Elternkompass" an (Foto: Regina Sablotny/sdw) Staatsministerin Ulrike Scharf (sitzend, 3.v.r.) zu Gast in der Jugendherberge Burghausen beim Anna Schaffelhuber Grenzenlos-Camp (Anna Schaffelhuber (4.v.l.). Mit dabei DJH-Präsident Klaus Umbach (stehend, l.), Norbert Stranzinger, zweiter Bürgermeister Burghausen (stehend, r.) sowie Ulrike Abeln (sitzend, 2.v.r.), Leiterin der Jugendherberge (Foto: DJH Bayern)

Staatsministerin Ulrike Scharf (sitzend, 3.v.r.) zu Gast in der Jugendherberge Burghausen beim Anna Schaffelhuber Grenzenlos-Camp (Anna Schaffelhuber (4.v.l.). Mit dabei DJH-Präsident Klaus Umbach (stehend, l.), Norbert Stranzinger, zweiter Bürgermeister Burghausen (stehend, r.) sowie Ulrike Abeln (sitzend, 2.v.r.), Leiterin der Jugendherberge (Foto: DJH Bayern) Heute, 01.09.2022, schießen anscheinend die Preise besonders für Diesel-Kraftstoff in neue Höhen. Da kommt Freude auf für die Diesel-Fahrer.

Heute, 01.09.2022, schießen anscheinend die Preise besonders für Diesel-Kraftstoff in neue Höhen. Da kommt Freude auf für die Diesel-Fahrer. Das Handwerk bietet jedem Talent eine aussichtsreiche berufliche Zukunft. Ein großes Lehrstellenangebot gibt es unter anderem im Kfz-Handwerk. (Foto: Foto Baumann)

Das Handwerk bietet jedem Talent eine aussichtsreiche berufliche Zukunft. Ein großes Lehrstellenangebot gibt es unter anderem im Kfz-Handwerk. (Foto: Foto Baumann) Die Physiker-Tagung ist wieder zurück an der Universität Regensburg (Foto: dpg)

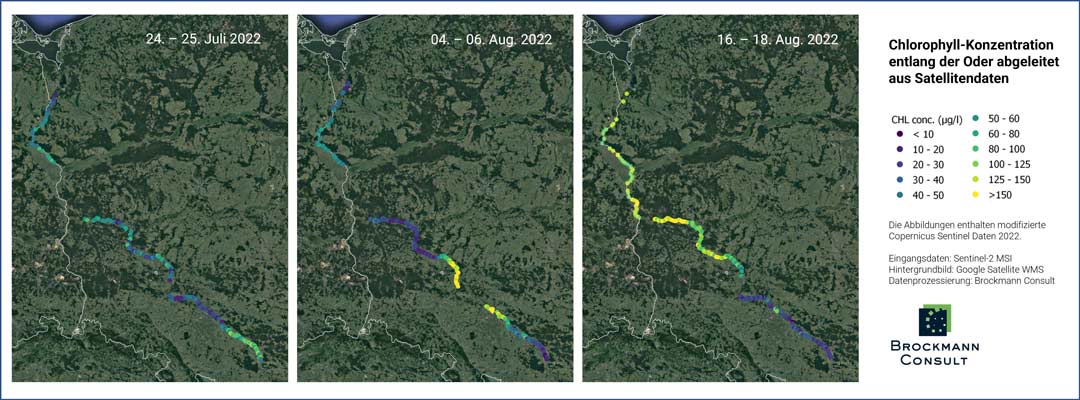

Die Physiker-Tagung ist wieder zurück an der Universität Regensburg (Foto: dpg) Map Chlorophyll Satellite Oder DE (Foto/Grafik: Medienarchiv des Forschungsverbundes Berlin e.V.)

Map Chlorophyll Satellite Oder DE (Foto/Grafik: Medienarchiv des Forschungsverbundes Berlin e.V.) Prymnesium parvum (Foto: Katrin Preuß/IGB)Diese könnte eine Rolle beim massiven Sterben von Fischen, Muscheln und Schnecken sowie möglicherweise weiterer Tierarten gespielt haben. Von einem natürlichen Phänomen gehen die Forschenden nach wie vor nicht aus, denn die Algenart Prymnesium parvum kommt auf den betroffenen Oder-Abschnitten unter natürlichen Bedingungen nicht massenhaft vor. Für Massenaufkommen ist sie in diesem Bereich auf Salzgehalte angewiesen, die nur durch industrielle Einleitungen entstehen können. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) hatte die giftige Brackwasser-Alge in allen Proben der letzten Tage aus der mittleren Oder nachgewiesen und mikroskopisch identifiziert, der Nachweis des zugehörigen Algengifts stand jedoch noch aus. Die IGB-Proben wurden nun vom Institut für Lebensmittelchemie und Toxikologie der Universität Wien analysiert und die Annahmen dort bestätigt.

Prymnesium parvum (Foto: Katrin Preuß/IGB)Diese könnte eine Rolle beim massiven Sterben von Fischen, Muscheln und Schnecken sowie möglicherweise weiterer Tierarten gespielt haben. Von einem natürlichen Phänomen gehen die Forschenden nach wie vor nicht aus, denn die Algenart Prymnesium parvum kommt auf den betroffenen Oder-Abschnitten unter natürlichen Bedingungen nicht massenhaft vor. Für Massenaufkommen ist sie in diesem Bereich auf Salzgehalte angewiesen, die nur durch industrielle Einleitungen entstehen können. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) hatte die giftige Brackwasser-Alge in allen Proben der letzten Tage aus der mittleren Oder nachgewiesen und mikroskopisch identifiziert, der Nachweis des zugehörigen Algengifts stand jedoch noch aus. Die IGB-Proben wurden nun vom Institut für Lebensmittelchemie und Toxikologie der Universität Wien analysiert und die Annahmen dort bestätigt. Fischsterben in der Oder (Foto: Luc De Meester/IGB)

Fischsterben in der Oder (Foto: Luc De Meester/IGB) AvD 2DLogo (Grafik: AvD)In der Reisesaison nutzten viele Urlauber das eigene Auto oder ein Wohnmobil, um zum Erholungsort zu fahren. Die Vorteile des motorisierten individuellen Reisens liegen gerade in diesem Sommer auf der Hand. Man entgeht so den Unwägbarkeiten, die sich teilweise pandemiebedingt an Flughäfen und mit der Bahn eingestellt haben.

AvD 2DLogo (Grafik: AvD)In der Reisesaison nutzten viele Urlauber das eigene Auto oder ein Wohnmobil, um zum Erholungsort zu fahren. Die Vorteile des motorisierten individuellen Reisens liegen gerade in diesem Sommer auf der Hand. Man entgeht so den Unwägbarkeiten, die sich teilweise pandemiebedingt an Flughäfen und mit der Bahn eingestellt haben. Kursleiter Franz Kollmeier (1. v. li.) freute sich mit den Kursteilnehmern über ihre bestandene Meisterprüfung. Die Zukunftsperspektiven im Landmaschinenmechaniker-Handwerk sind vielversprechend. (Foto: HWK)

Kursleiter Franz Kollmeier (1. v. li.) freute sich mit den Kursteilnehmern über ihre bestandene Meisterprüfung. Die Zukunftsperspektiven im Landmaschinenmechaniker-Handwerk sind vielversprechend. (Foto: HWK) Die drei Kursbesten des Meisterkurses der Landmaschinenmechaniker (v. re. n. li.): Meier Michael aus Gaimersheim im Landkreis Eichstätt, Haimerl Christoph aus Eichendorf im Landkreis Dingolfing-Landau und Höhenberger Josef aus Mengkofen im Landkreis Dingolfing-Landau. (Foto: HWK)

Die drei Kursbesten des Meisterkurses der Landmaschinenmechaniker (v. re. n. li.): Meier Michael aus Gaimersheim im Landkreis Eichstätt, Haimerl Christoph aus Eichendorf im Landkreis Dingolfing-Landau und Höhenberger Josef aus Mengkofen im Landkreis Dingolfing-Landau. (Foto: HWK) Stefan Rittger wurde für seinen beispielhaften Einsatz vom AvD zum "Held der Straße" im Juli geehrt (Foto: AvD)Am 30. Mai war Lehrer Stefan Rittger (56) mit zwei weiteren Kollegen und 41 Schülern auf dem Weg ins Schullandheim. Unterwegs kollabierte der Busfahrer und das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn. Durch schnelles und beherztes Eingreifen konnte Stefan Rittger eine Katastrophe verhindern. Dafür verleiht ihm der Automobilclub von Deutschland (AvD) die Auszeichnung „Held der Straße des Monats Juli 2022“.

Stefan Rittger wurde für seinen beispielhaften Einsatz vom AvD zum "Held der Straße" im Juli geehrt (Foto: AvD)Am 30. Mai war Lehrer Stefan Rittger (56) mit zwei weiteren Kollegen und 41 Schülern auf dem Weg ins Schullandheim. Unterwegs kollabierte der Busfahrer und das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn. Durch schnelles und beherztes Eingreifen konnte Stefan Rittger eine Katastrophe verhindern. Dafür verleiht ihm der Automobilclub von Deutschland (AvD) die Auszeichnung „Held der Straße des Monats Juli 2022“.

BarbariBavarii (Foto: Ditmar Beck)

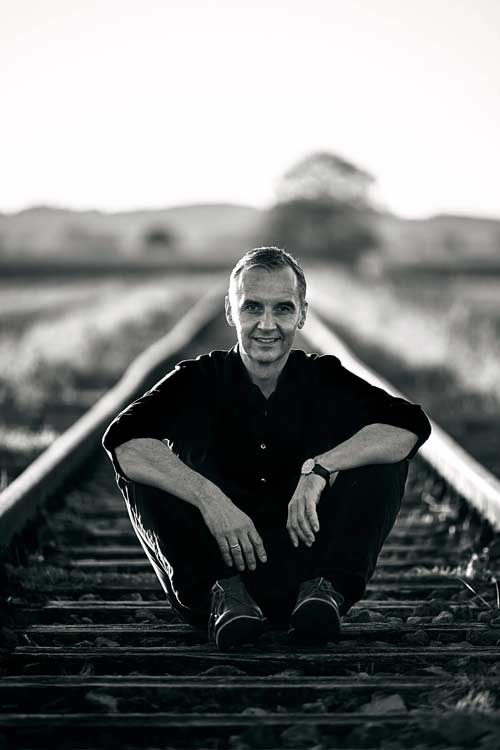

BarbariBavarii (Foto: Ditmar Beck) Cengiz Ötztunc (Foto: Mattias Selhuber)

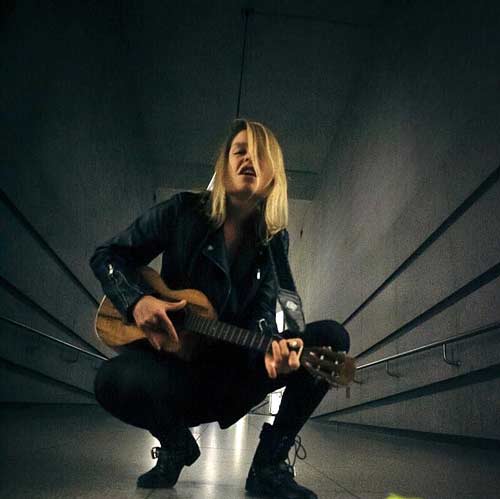

Cengiz Ötztunc (Foto: Mattias Selhuber) Andrea Limmer (Foto: Gerald Huber)

Andrea Limmer (Foto: Gerald Huber) Stefan Kröll (Foto: Hanna Hell)Die Show eröffnet um 18:00 Uhr Cengiz Öztunc aus Bad Reichenhall, ein urbayerisches Unikum mit türkischen Wurzeln. Danach wird Andrea Limmer aus Landshut, die Suzie Quatro der Comedy, auch klein, aber umso frecher, vielen auch bekannt auch aus „Schleich TV“ im BR, das Publikum begeistern.

Stefan Kröll (Foto: Hanna Hell)Die Show eröffnet um 18:00 Uhr Cengiz Öztunc aus Bad Reichenhall, ein urbayerisches Unikum mit türkischen Wurzeln. Danach wird Andrea Limmer aus Landshut, die Suzie Quatro der Comedy, auch klein, aber umso frecher, vielen auch bekannt auch aus „Schleich TV“ im BR, das Publikum begeistern.

Die Handwerkskammer ehrte in der Stadthalle ihre „Goldenen“ Handwerksmeister. Es gratulierten Vizepräsident Christian Läpple (1. Reihe, 1. v. re.), Geschäftsführer Alexander Stahl (1. Reihe, 3. v. re.) und Chams Bürgermeister Martin Stoiber (2. Reihe, 1. v. re.). (Foto: Foto-SE)

Die Handwerkskammer ehrte in der Stadthalle ihre „Goldenen“ Handwerksmeister. Es gratulierten Vizepräsident Christian Läpple (1. Reihe, 1. v. re.), Geschäftsführer Alexander Stahl (1. Reihe, 3. v. re.) und Chams Bürgermeister Martin Stoiber (2. Reihe, 1. v. re.). (Foto: Foto-SE) Reiner Dannhorn (Mitte) aus Ihrlerstein erhielt von Kammervizepräsident Christian Läpple (li.) und Geschäftsführer Alexander Stahl (re.) seinen Goldenen Meisterbrief. (Foto: Foto-SE)

Reiner Dannhorn (Mitte) aus Ihrlerstein erhielt von Kammervizepräsident Christian Läpple (li.) und Geschäftsführer Alexander Stahl (re.) seinen Goldenen Meisterbrief. (Foto: Foto-SE) Präsident der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz: Dr. Georg Haber (Foto: HWK)Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck hat den Mittelstandsbeirat neu berufen und Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, erneut zum Mitglied ernannt. Damit gehört Haber zum zweiten Mal in Folge dem Gremium an, das seit 1956 die jeweiligen Bundeswirtschaftsminister zu sämtlichen mittelstandsrelevanten Fragen der Wirtschaftspolitik berät.

Präsident der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz: Dr. Georg Haber (Foto: HWK)Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck hat den Mittelstandsbeirat neu berufen und Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, erneut zum Mitglied ernannt. Damit gehört Haber zum zweiten Mal in Folge dem Gremium an, das seit 1956 die jeweiligen Bundeswirtschaftsminister zu sämtlichen mittelstandsrelevanten Fragen der Wirtschaftspolitik berät.

In dem Schreiben aus Berlin heißt es, dass bereits Habecks Amtsvorgänger in der vergangenen Legislaturperiode von Habers unternehmerischer Erfahrung und seinem Engagement für eine moderne Mittelstandspolitik profitiert habe. Auch der neue Bundeswirtschaftsminister sei sehr interessiert an dem Blick des ostbayerischen Handwerkskammerpräsidenten „auf die künftigen Herausforderungen der mittelständischen Wirtschaft insbesondere hinsichtlich der doppelten Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft“.

Die jeweilig vom Bundeswirtschaftsminister ernannten Mitglieder des Mittelstandsbeirates repräsentieren die Breite und Diversität des modernen Mittelstandes und haben eine beratende Funktion inne. Die Unternehmer kommen aus dem klassischen industriellen Mittelstand, aus Handwerk und Dienstleistungen, aus der IT, dem Energiebereich, der Medizintechnik und der Kreativwirtschaft.

Die Kursteilnehmer zeigten kreative Lösungen bei der Umsetzung des Modeboutique-Auftrags. (Foto: HWK/Bytschenko)

Die Kursteilnehmer zeigten kreative Lösungen bei der Umsetzung des Modeboutique-Auftrags. (Foto: HWK/Bytschenko) Aktuell sieht nur das Gesundheitsgewerbe eher optimistisch in die Zukunft, nahezu alle anderen Handwerksgruppen gehen angesichts der aktuellen Krisen eher von einer Verschlechterung als von einer Verbesserung ihrer Geschäftslage aus. (Foto: Falk Heller)

Aktuell sieht nur das Gesundheitsgewerbe eher optimistisch in die Zukunft, nahezu alle anderen Handwerksgruppen gehen angesichts der aktuellen Krisen eher von einer Verschlechterung als von einer Verbesserung ihrer Geschäftslage aus. (Foto: Falk Heller)